こんにちは、事務の松永です。

ここ最近天気が崩れる日が増えてきました。塗装工事には向かない日ですが、季節の変わり目と春の兆しを感じます。

先日は早春んの味覚、蕗の薹を見かけたので迷わず購入し早速天ぷらに。

今この時にだけしか食べられないというのは本当に貴重ですよね。蕗の薹のちょっとした苦味が美味しいものですが、

元来苦い味=毒の認識のはずが好んで食べるようになるのはなぜでしょうか。

1. 味覚の変化

子どもは苦味に敏感ですが、成長とともに味覚の感度が変わります。特に舌の味蕾の数が減り苦味に鈍感になるため、苦いものも受け入れやすくなります。

2. 経験による学習

幼少期は苦味=毒と脳が判断しやすいですが、大人になると「コーヒーは美味しい」「ビールはリラックスできる」といった経験を積むことで、苦味に対するネガティブな印象が薄れるため。

3. 苦味と旨味・香りの相乗効果

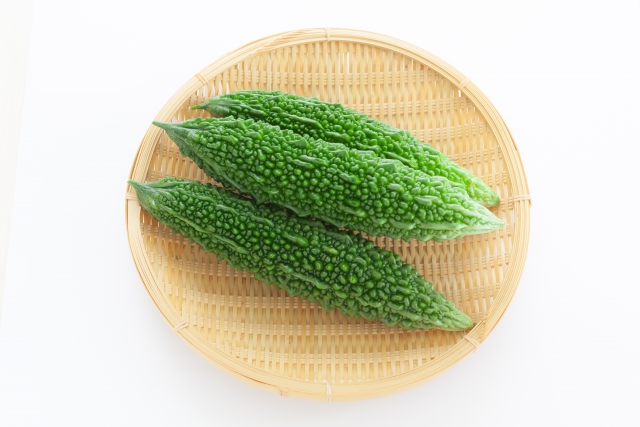

苦味のある食品(コーヒー、ビール、チョコレート、ゴーヤなど)は、香りや旨味が豊かです。大人になると、苦味だけでなく「深み」や「コク」といった複雑な味わいを楽しめるようになるため。

4. 健康意識の向上

苦味のある食品(緑茶、ゴーヤ、ビールなど)には健康に良い成分(ポリフェノール、カテキン、アルカロイドなど)が多く含まれています。大人になると健康を意識するようになり、苦味のある食品を積極的に摂ることが増えます。

「味覚の変化+経験+学習+健康意識」の組み合わせで、大人になると苦味を美味しく感じるようになるんですね。

あなたはどんな苦い食べ物が好きですか?

今週も天気と足並みを合わせながら塗装していきます。袋井、磐田 屋根・外壁塗装 その他地域もお任せください!