住まいの快適性向上や省エネルギー化に関心を持つ中で、「断熱塗料」や「遮熱塗料」といった言葉を耳にする機会が増えているかもしれません。

これらの塗料は、建物を外部環境から守り、室内環境を快適に保つための有効な手段として注目されています。

しかし、名前が似ていることから、その機能や効果について混同している方も少なくないでしょう。

今回は、断熱塗料と遮熱塗料の根本的な違いに焦点を当て、それぞれの特性や一年を通じた効果について解説します。

断熱塗料と遮熱塗料の違い

熱伝導抑制と熱反射の原理

断熱塗料と遮熱塗料は、どちらも熱に関わる機能を持つ塗料ですが、その作用原理には違いがあります。

断熱塗料は、塗膜そのものが持つ特殊な性質により、熱が伝わるのを抑える「熱伝導抑制」を主な機能としています。

これにより、外からの熱が室内に伝わりにくく、また室内の熱が外に逃げにくくなります。

一方、遮熱塗料は、太陽光に含まれる赤外線などの熱を効率よく跳ね返す「熱反射」に特化しています。

塗膜で熱を反射することで、建物が熱を吸収するのを防ぎます。

一年を通しての効果と夏場の効果

これらの原理の違いから、一年を通じた効果にも差が見られます。

断熱塗料は、熱の出入りを抑えるため、夏場は外からの暑さを遮断し室温の上昇を抑え、冬場は室内の暖かさを保つ効果が期待できます。

つまり、夏と冬の両方の季節において、快適な室内環境の維持に貢献します。

対して遮熱塗料は、太陽光の熱を反射させることに主眼が置かれているため、主に日差しが強くなる夏場の室温上昇を抑える効果に優れています。

塗料としての機能の違い

端的に言えば、断熱塗料は「熱の移動を抑える」ことに重点を置いた塗料であり、夏涼しく冬暖かいといった、温度差を保つ機能が期待できます。

一方、遮熱塗料は「外からの熱の吸収を妨げる」ことに特化しており、夏の暑さ対策として、屋根や外壁が受ける熱負荷を軽減する役割を果たします。

どちらの塗料も太陽光を反射する機能を持つ場合もありますが、断熱塗料は熱伝導の抑制という、より能動的な断熱機能を持つ点が特徴です。

断熱塗料と遮熱塗料の特性

断熱塗料がもたらす効果

断熱塗料を適用することで、室内環境の快適性が向上します。

前述の熱伝導抑制効果により、夏は外気の影響を受けにくく涼しく、冬は室内の暖かさを保ちやすくなります。

これにより、冷暖房の使用頻度を減らすことができ、節電効果も期待できます。

さらに、塗膜に厚みを持たせることで、外部からの音の侵入を抑える防音効果や、壁面と室内の温度差を小さくすることによる結露の防止効果も期待できる場合があります。

遮熱塗料がもたらす効果

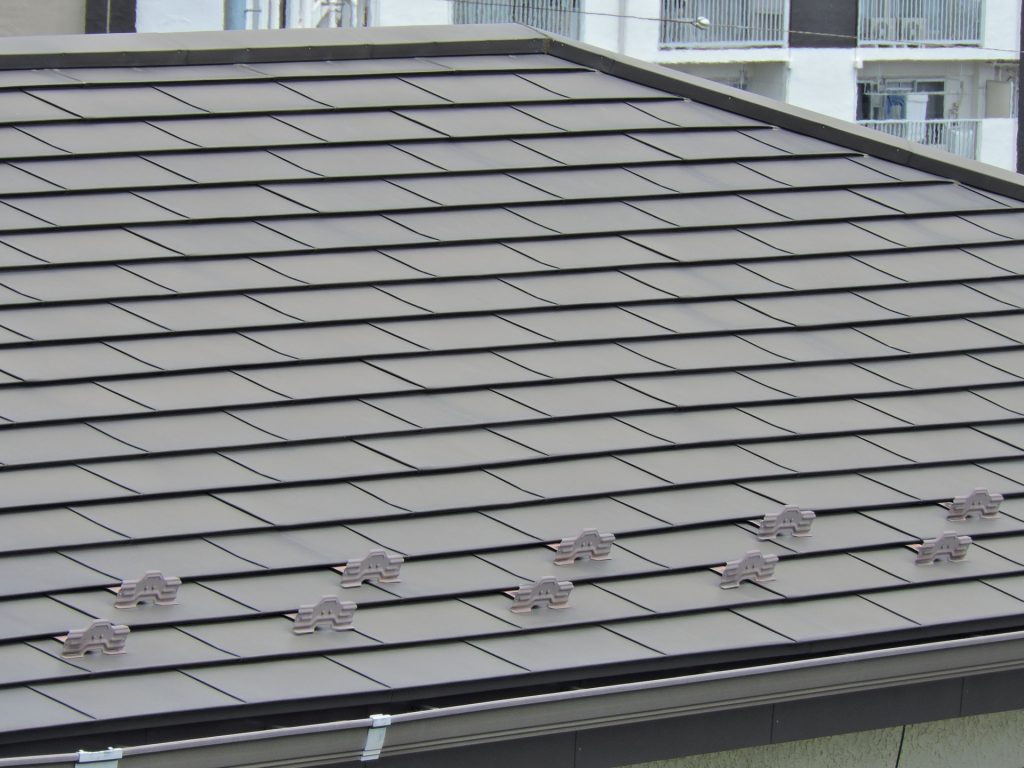

遮熱塗料は、太陽光を効率よく反射することで、屋根や外壁の表面温度の上昇を抑えます。

特に夏場においては、屋根材の表面温度が大幅に低下したり、室温の上昇を抑制したりする効果が報告されています。

これにより、冷房の使用量を減らし、電気代の節約に繋がります。

ヒートアイランド現象の緩和にも貢献するといった、環境面での効果も期待できます。

耐用年数と価格帯の比較

一般的に、断熱塗料は遮熱塗料と比較して、その機能を発揮するための特殊な成分や構造を持つことから、塗料自体の価格は高くなる傾向があります。

また、断熱塗料の耐用年数は10年から15年、あるいはそれ以上とされる製品が多いのに対し、遮熱塗料は10年から12年程度とされる製品が見られます。

ただし、これはあくまで一般的な目安であり、製品の種類や施工環境によって変動します。

長期的な視点で見ると、初期費用は高くても、その効果や耐久性から費用対効果が見込める場合もあります。

まとめ

断熱塗料と遮熱塗料は、どちらも建物の温度管理に貢献する塗料ですが、その機能の核心には「熱伝導の抑制」と「熱の反射」という明確な違いがあります。

断熱塗料は夏冬を通じて温度差を保ち、遮熱塗料は主に夏の暑さを遮ることに長けています。

それぞれがもたらす効果や特性、耐用年数、価格帯などを理解し、自宅や建物の目的に合わせて最適な塗料を選択することが重要です。

どちらの塗料を選ぶにしても、専門家と相談しながら、建物の状態や求める効果を考慮した上で、賢く活用することをおすすめします。