こんにちは、事務の松永です。

暖かく過ごしやすい季節になりましたが、気温が上がってくると雑菌が繁殖しやすくなり食中毒など衛生面について気になってきますね。

食品だけでなく、毎日使う調理器具はきちんと手入れをして清潔に保つことで安心して調理でき、道具を長持ちさせることにもなります。

*まな板(木製)

キッチンバサミだけで調理完了!というなるべく道具を使わない調理方法もありますが、まずはまな板のお手入れの仕方から。

使う前に水で濡らし、キッチンペーパー等で拭きます。これで汚れや匂いがしみ込みにくくなり、野菜を切っただけなら水とたわしで

洗うだけでOK。

お肉や魚を切る時は開いた牛乳パック利用すると、そのまま捨てられるので衛生面でも安心です。まな板を使用した時は、重曹を使い

目にそってたわしで洗います。最初は必ず水で洗います。汚れが付いている状態でお湯を使うと、たんぱく質が固まり

汚れが落ちにくくなるので注意が必要です。そして最後に洗剤で洗って仕上げます。

*キッチンバサミ

キッチンバサミも洗剤で洗い、よく乾かしてからしまいます。食洗器で洗えるキッチンバサミだと細かな部分まできれいに洗浄されるので

より安心です。また、分解できるキッチンバサミなら刃の重なり部分まで洗えるのでこちらもお勧め。

*ピーラー

利用頻度の多いピーラーですが、野菜の皮を剥くだけなのでついさっと水洗いで済ませていませんか?よく見ると刃の端の部分には

野菜の繊維が残っていたりします。使っているうちに、刃の部分が茶色く汚れくるので、刃に気を付けてメラミンのスポンジでこすると

簡単にきれいになります。

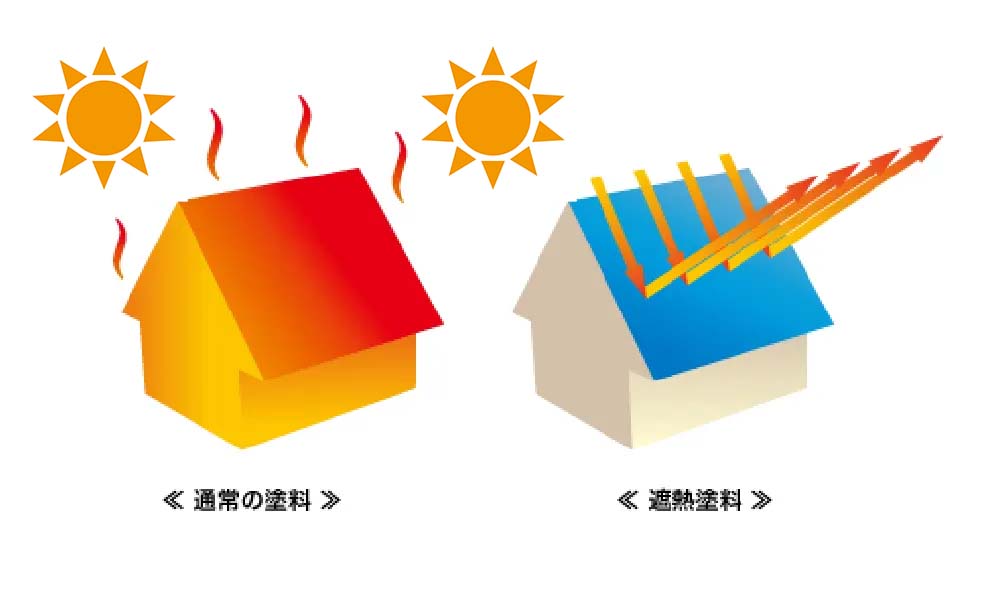

今週も天気と足並みを合わせながら塗装していきます。袋井、磐田 屋根・外壁塗装 その他地域もお任せください!